新春祝贺,人们送的最多的祝福是:牛气冲天,比喻事业兴旺发达、红红火火蒸蒸日上。牛与人类相伴几千年,已经深深融入博大精深的中国文化中。

中国最早的文字学著作《说文解字》对“牛”字的解释是:牛,大牲也。甲骨文中的“牛”字,弯弯的牛角特别显眼像牛头的模样。在六畜中牛的体形最大、地位最高,古人也爱牛、敬牛,形成了“打春牛”的传统习俗。即在立春前一日,用泥塑一个春牛,天子王公、平民百姓都必须来鞭打春牛,祈求丰熟,人神共乐。

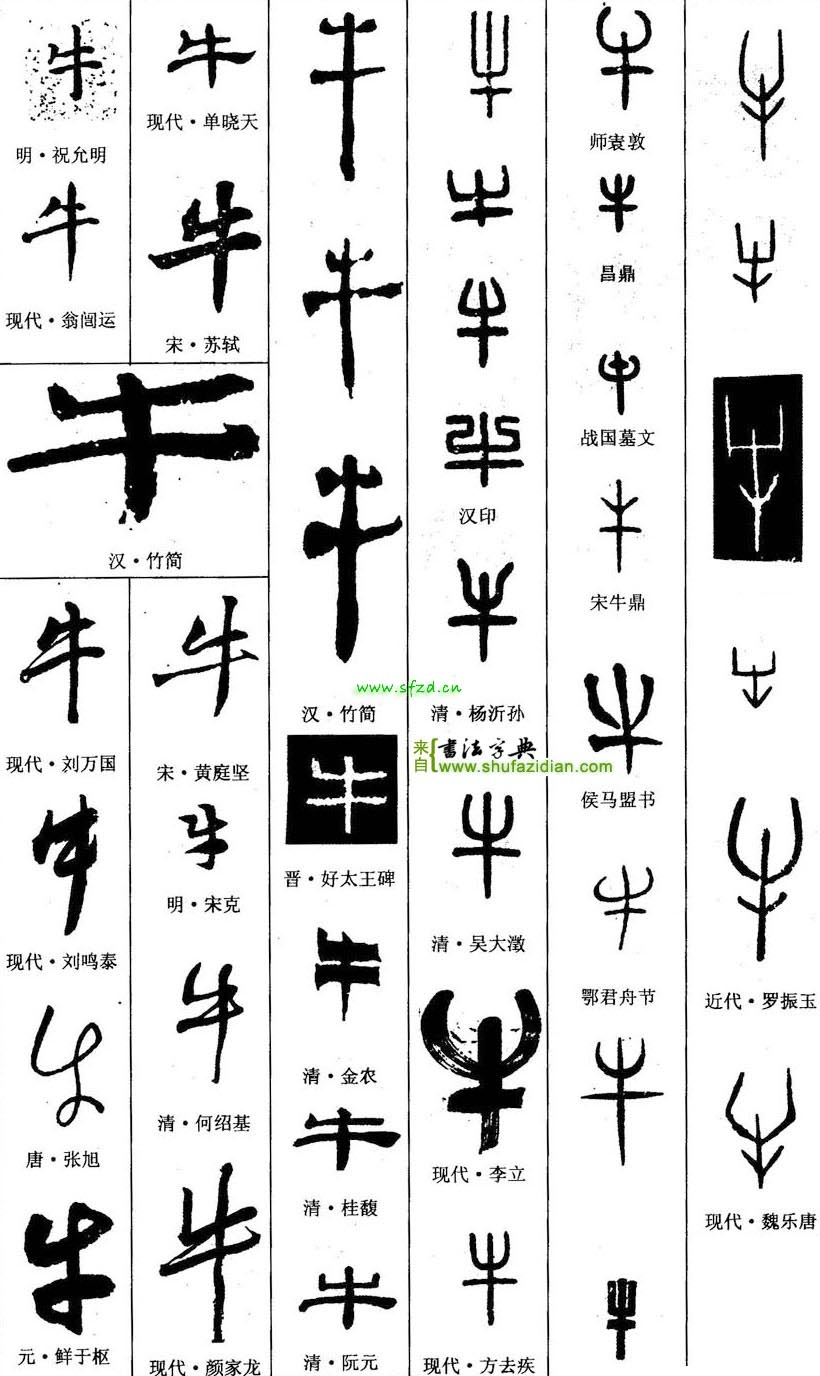

甲骨文“牛”字。

我国古代成语和俗语中,带“牛”字的:如初生牛犊不怕虎、牛刀小试、气壮如牛、对牛弹琴、杀鸡焉用牛刀、庖丁解牛。关于牛的传说,最为精彩的当数牛郎织女的民间故事。人们通过“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”来演绎人间的爱情生活。

以“牛”为偏旁部首的字,常见的有三个:第一个字是牧,意指放养牲口。甲骨文、金文的牧字,一看就是放牛。第二个字是物,是指人以外的具体的东西。第三个字是特,意思是不平常的,超出一般。“特”的本义,就是公牛。后来引申为杰出的、独有的。(宁夏新闻网记者 蒋萍/视频)

“牛”字的演变。

责任编辑:倪金凤 编辑:倪金凤