秋日,平罗天河湾黄河国家湿地公园里,苍鹭引颈、白鹭振翅,这些湿地常客用迁徙的印迹,悄然记录着这片土地从泥滩到生态公园的蝶变;银川市西夏区同阳新村,碳普惠交易不仅成为绿色低碳的日常,还实实在在化作了村民口袋里的“真金白银”;中宁县百瑞源枸杞基地,有机红果饱满柔嫩、口感甘醇,循着完善的产业链走向全国市场;光伏板下,清洁能源漫出绿色产业,释放源源不断的生机……这些场景,皆是宁夏生态文明建设的跃动音符。

宁夏将“绿水青山就是金山银山”理念雕刻进发展脉络,在统筹高质量发展与高水平保护的路上,治理持续加力,保护不断升级,铺展“人与青山两不负”的生动画卷。

黄河岸边“加减法”

天河湾黄河国家湿地公园。

8月20日,在平罗县天河湾黄河国家湿地公园远望,草木繁盛,水波潋滟,飞鸟不时掠过。这片占地5.85万亩的湿地,不仅是黄河宁夏段野生鸟类的重要栖息繁衍地,也在区域生态平衡中发挥着重要作用。

2019年12月,这里正式跻身为国家级湿地公园,也成为其生态环境转变的拐点。这一切的起点,始于“携手清四乱,保护母亲河”宁夏专项行动。

“在专项行动启动前,我们先对湿地周边环境进行了全面摸底。”天河湾国家湿地公园林场主任裴吉伏回忆,排查发现的违规建筑中,既有村民自建的养殖场,也有私营旅游项目,两类问题成为整治难点。裴吉伏与工作人员逐一上门,手执督办单耐心沟通:“不是不让发展,而是要找对不破坏环境的位置。”最终争取到村民理解。

更为棘手的是紧邻候鸟繁殖地的私营山庄。“山庄的存在,直接影响了湿地的生态功能与生物多样性,但因经营前期投入巨大,经营户的抵触情绪强烈。”裴吉伏说,经过平罗县多部门和辖区乡政府的多次会商、反复沟通,最终在合理补偿的基础上,与经营者达成了共识。当年年底,2.47万平方米违章建筑全部拆除,为生态修复扫清障碍。

退出不是终点,而是自然修复的开始。湿地区域的生态修复,主要依托雨水滋养和微生物活动逐步改良土壤,让原生植被自然再生。

在天河湾湿地公园,恢复生态、提升环境的行动从未停止。随着多项整治工程的推进,累计清理河道及沿岸垃圾120余处,共计3.2万平方米。同时,清理枯死木、病虫木和退化林3300余亩,修复裸露区域162处,共计5.58万平方米。在“加减”之间,显著恢复了湿地生态,有效降低了人类活动对自然环境的干扰。

“随着生态环境逐年向好,到天河湾湿地里栖息、觅食的鸟类已达数万只,野生动植物种群数量明显增加。”裴吉伏举目远望,笑意爬上眉眼,“现在这边的植被恢复得不错,我在这里巡查时看到过卷羽鹈鹕的身影,那可是国家一级重点保护野生动物呢!”(记者 王雨婷 文/图)

“卖碳翁”背后的绿色解法

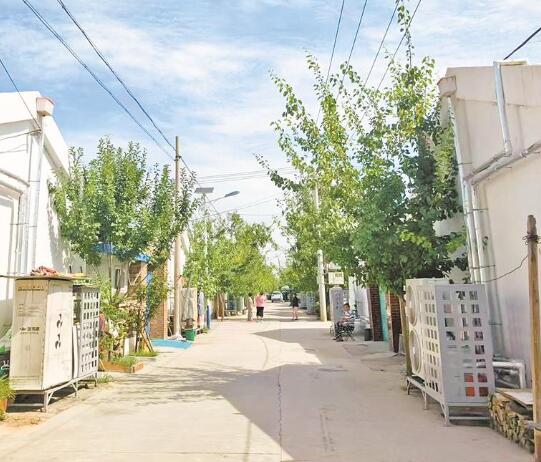

同阳新村新貌。 记者 张涛 摄

8月18日,晴空下的贺兰山,山体棱角分明。银川市西夏区同阳新村村民杨进文坐在自家小院喝着茶,远眺着贺兰山感慨:“今天空气真好,山能看得清清楚楚。”

走进杨进文家里,干净的瓷砖铺地,墙板光洁。“用上空气源热泵后,再也不用烧煤炉子。”他笑着说,去年把房子彻底装修了,原来的土锅炉房、煤房被改建成了两居室,“亮堂堂,干干净净,住着舒心。”

如今的惬意生活得来不易。2022年以前的冬天,杨进文一家还全靠土锅炉取暖,每天清掏锅炉里的煤灰。“掏完煤灰,脸上、头发上、鼻孔里全是黑的。”杨进文说,那时候别说看贺兰山了,近处的树都是灰蒙蒙的。

转折发生在2022年,同阳新村成为银川市清洁取暖项目试点,村里有631户村民家里装上了空气源热泵。“一冬天,我用空气源热泵取暖,电费花了3000多元,要是烧煤至少花6000多元。”杨进文算起账,连连称赞清洁取暖好。

惊喜不止于此。2023年,西夏区以同阳新村农宅取暖改造项目为依托,委托第三方机构开发同阳新村碳普惠项目,对同阳新村实施清洁能源改造后的二氧化碳减排量进行核算,并将同阳新村160吨碳减排量在银川市“六权”改革一体化服务平台挂网销售。当年5月初,银川新华百货商业集团股份有限公司宁阳广场购买了39吨二氧化碳当量。今年1月初,泰山石膏(宁夏)有限公司又购买了同阳新村200吨二氧化碳当量,两笔碳普惠交易金额合计1.7925万元,这让杨进文和乡亲们两次得实惠。

“清洁取暖,省钱方便又干净,还能增加收入,一举多得。”杨进文的感触成为越来越多人的共识。宁夏清洁发展机制环保服务中心负责人张丽勤说:“预计我区将有2万户家庭约4.5万吨的碳减排量进入交易市场。碳交易是乡村振兴的绿色工具,既能改善环境,也让农村生态价值真正变成‘真金白银’。”(记者 张涛 实习生 王雨霏)

光伏板下的“立体账本”

请输入图片描述 沙漠中的“蓝色海洋”。(资料图片)

8月21日早晨,当记者进入腾格里沙漠“沙戈荒”新能源基地时,光伏板组成的“蓝色海洋”赫然入目。光伏板下,麦草方格织成绿色网络,沙蒿、柠条等20余种植物从缝隙中探出头来。

近年来,中卫市实施防沙治沙和风电光伏一体化工程,通过“板上发电、板间种植、板下修复”措施,建成东起沙坡头区东园镇、西至沙坡头区一碗泉的长28公里、南北宽1至8公里的光伏治沙带,治理总面积14.5万亩。

“密集的光伏板阵列形成了一道道人工屏障,显著增加了地表的粗糙度。”防沙治沙专家唐希明说,“通过修复,治理区域的植被覆盖率从不足5%上升到25%,局部区域超过40%。”

更精妙的是光伏板下微环境的形成。光伏板遮挡烈日炙烤,显著降低土壤温度并减少水分蒸发;夜间板面冷凝空中水汽,滴滴露珠反哺沙土。在“风止水润”的契机下,治沙人适时栽种沙蒿、花棒等耐旱植物,它们根系如网,进一步固结沙土。

随着植被的逐渐繁茂,治理区生物多样性不断丰富。“野生动物已由原来的4种增加到现在的18种,并出现赤狐、鹅喉羚等国家级保护动物。”唐希明告诉记者。

作为首批千万千瓦级“沙戈荒”能源大基地,这里还有“宁电入湘”工程的重点配套项目。“这条特高压输电通道,把腾格里沙漠产出的清洁电能源源不断地送出,促进区域间能源资源的优化配置。”中卫市自然资源局副局长李创介绍,项目不仅改善了当地的生态环境,还为当地居民提供了更多就业机会。

“光伏板的安装和运行,不仅创造了清洁能源,还带动相关产业链的发展。从光伏组件的生产到安装维护,再到后续的电力输送和分配,整个产业链条的每一个环节都为经济发展注入新活力。”李创说。(记者 陈思 实习生 冯世瑞)

枸杞地的“生态算法”

枸杞园里绿意浓。

人面枸杞相映红。 记者 刘慧媛 摄

咬牙坚持有机种植扛过土壤改良带来的产量锐减,还是随波逐流延续传统模式追逐短期利益?11年前,这个两难抉择,曾一度让百瑞源枸杞股份有限公司的团队备受煎熬。回忆起步时的艰难,该公司枸杞种植基地负责人郝万亮至今记忆犹新。

“我们公司最初在吴忠市红寺堡区承包了1000亩地,进行枸杞有机种植试验,一年下来,结果让人沮丧。”郝万亮说,相较于传统种植,有机种植的枸杞产量减少了近一半,公司每年大约亏损五六百万元。坚持还是放弃?团队通过分析发现,亏损既源于产量下降,也因初期探索走了弯路。随后,百瑞源将有机种植模式推向中宁县等地。

在郝万亮眼里,坚持有机种植的核心,就是让树体和土壤“健康活着”,“我们种枸杞的秘诀就藏在土壤里。”在土壤改良上,百瑞源使用经过腐熟加工的生物有机肥,通过严格工艺剔除有害菌,再根据作物不同生长阶段添加生物菌剂。“就像是给土壤喂‘益生菌’,增强自我修复能力,从根本上避免土壤出现病害。”这般精心培育下的枸杞,口感自然、绿色健康。

在宁夏,这场转型并非个例。越来越多的枸杞企业踏上了有机种植的道路,这背后是产业政策的有力托举。

中宁枸杞产业发展服务中心副主任包晓燕介绍,该中心通过资金补助的方式鼓励枸杞种植企业使用有机肥。“增加有机肥能提升土壤地力,就像给土地‘加餐’,土壤的保水保肥能力和可持续生产能力都能跟着涨。”搭配枸杞病虫害“五步法”防控技术,既降低了农业面源污染,也为产区水土生态筑起了保护屏障。(记者 刘惠媛 文/图)

责任编辑:王小梅 编辑:王小梅